Sejarah hitam mencoreng Bumi Pertiwi tatkala Piala Thomas lepas dari genggaman di tahun 1967. Istora Senayan jadi saksi bisu kalahnya Indonesia lewat insiden yang kurang ‘fair’ melalui aksi honorary referee, Herbert Scheele hingga harus merelakan gelar Piala Thomas jatuh ke tangan rival bebuyutan, Malaysia.

Pada 9 Juni 1967, Jakarta disibukkan dengan hajatan besar bernama Piala Thomas. Salah satu supremasi tertinggi turnamen bulutangkis dunia yang kala itu hendak dipertahankan tim Merah Putih, karena di edisi sebelumnya tahun 1964, Indonesia tampil sebagai juara usai mengalahkan Denmark 5-4.

Di edisi 1967, Indonesia menghadapi rival abadi Malaysia di babak tantangan atau challenge round dalam 2 hari pada 9-10 Juni 1967. Sebelumnya, Malaysia sukses menyingkirkan Denmark dengan skor akhir 7-2 di first round antar zona dan mengalahkan Jepang dengan skor 6-3 di final antar zona.

Sore harinya di tanggal yang sama, hiruk pikuk suporter setia tim Merah Putih berbondong-bondong menyerbu Istora Senayan, yang terletak di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, untuk memberikan dukungan kepada atlet-atlet terbaik kebanggaan bangsa.

Tak jauh berbeda dengan era sekarang, suporter bulutangkis Indonesia era 1960-an juga sangat antusias, berjiwa nasionalisme tinggi, serta totalitas memberikan dukungan. Yang membedakan hanyalah celana cutbray dan baju putih-putih yang dikenakan publik pada masa itu, berbanding dengan celana jogger dan sepatu sneaker di era sekarang. Meski beda generasi dan zaman, suporter Indonesia dari masa ke masa tetaplah yang paling berisik dan ‘galak’.

Sementara publik sangat antusias memberikan dukungan, tim Piala Thomas Indonesia sebenarnya berada dalam sorotan. Tim Merah-Putih kala itu memiliki komposisi pemain yang tak terlalu ‘wah’ untuk mengikuti ajang sekelas Piala Thomas.

Suasana riuh dan penuh di Istora Senayan, Jakarta saat ajang Piala Thomas 1967.

Suasana riuh dan penuh di Istora Senayan, Jakarta saat ajang Piala Thomas 1967.Saat itu, PBSI sendiri terlihat bimbang dalam memilih pemain-pemain yang berisikan perpaduan antara pemain senior dengan pemain junior. Apalagi ketika itu belum ada Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) yang terorganisasi seperti era sekarang.

Pemilihan pemain pun digelar PBSI dalam dua tahap. Di tahap pertama, PBSI memilih 9 dari 12 pemain yakni Ferry Sonneville, Tan Joe Hok, Eddy Jusuf, Tan King Gwan, Muljadi, Darmadi, Rudy Hartono, Unang AP, dan Agus Susanto.

Lalu, 10 hari jelang challenge round, PBSI menggelar pemilihan pemain tahap kedua. Dari total 9 pemain yang didapat lewat tahap pertama, tersaringlah 6 pemain yang dianggap terbaik dan akhirnya masuk sebagai tim inti Piala Thomas.

Kontroversi pun terjadi saat nama Ferry Sonneville, yang merupakan pemain senior kala itu karena sudah berusia 36 tahun, ternyata masih dipanggil dan menjadi bagian tim utama Piala Thomas untuk mengisi sektor tunggal.

Padahal sebelumnya, melalui sebuah kesepakatan yang dihasilkan saat pertemuan antara pihak PBSI dengan tokoh-tokoh olahraga di penginapan para pemain di Taman Suropati, Menteng, sudah jelas bahwa Ferry tidak diikutsertakan ke dalam tim. Bahkan kala itu muncul opsi yang menyarankan agar Ferry digantikan dengan Darmadi.

Situasi 180 derajat pun terjadi keesokan harinya, di saat sederet surat kabar pagi memberitakan bahwa nama Ferry tetap masuk ke dalam jajaran tim inti Piala Thomas. 6 pemain Piala Thomas tersebut adalah Ferry Sonneville, Muljadi, Rudy Hartono, Unang AP, Tan King Gwan, dan Agus Susanto.

Pemilihan Ferry Sonneville sebagai bagian dari tim Piala Thomas 1967 memicu pertanyaan besar.

Pemilihan Ferry Sonneville sebagai bagian dari tim Piala Thomas 1967 memicu pertanyaan besar.Pemberitaan itu tentu mengejutkan sejumlah pihak, termasuk membuat Presiden RI, Soeharto batal untuk menonton langsung. Padahal sebelumnya, Presiden Soeharto berjanji untuk membuka gelaran Piala Thomas dan menyaksikan langsung pertandingannya di Istora Senayan.

Dirjen Olahraga kala itu, Soekamto Sayidiman yang juga ikut terkejut dengan susunan final pemain tim Merah Putih, langsung melaporkan kabar itu kepada Presiden Soeharto. Soekamto juga menyampaikan analisisnya kepada Pak Harto bahwa kemungkinan Indonesia akan kalah dengan susunan pemain itu.

Merespons kabar tersebut, Pak Harto tanpa berpikir panjang menolak untuk datang ke Istora Senayan. “Apa benar? Kalau begitu saya tidak akan menonton. Sebagai manusia, kalau saya melihat jago-jago bulutangkis saya kalah, mungkin saya sulit menahan emosi. Jadi, saya akan menonton lewat televisi,” begitu pernyataan Pak Harto yang diceritakan Soekamto.

Munculnya kembali nama Ferry dalam skuat utama memang memunculkan pertanyaan besar. Di samping usianya yang sudah mulai menua, Ferry juga sudah mengalami penurunan prestasi dan dianggap tak layak mewakili tim Merah Putih. Apa yang sebenarnya terjadi?

Apalagi jika mau hitung-hitungan, pemain Indonesia lain yang lebih muda, Tan Joe Hok (saat itu berusia 29 tahun 10 bulan), seharusnya masih bisa diikutsertakan. Sayangnya, kabar yang beredar kala itu justru menyebutkan bahwa pahlawan Piala Thomas 1958-1964 itu justru mengundurkan diri.

Terkait hal tersebut,INDOSPORT mendapatkan fakta baru soal kontroversi pemilihan pemain inti tim Piala Thomas Indonesia kala itu, dari legenda hidup bulutangkis Tanah Air, Tan Joe Hok. Ditemui di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan, Tan Joe Hok membongkar apa yang sebenarnya terjadi.

“Saya bukan mengundurkan diri, tapi saya ditendang. Saya berani bilang kalau biang keladinya tersebut ya Ferry Sonneville. Saya sudah katakan ke dia bahwa dia sudah tua dan tongkat estafet dari kami ini harus diserahkan ke yang lain,” tegas Tan Joe Hok dengan suara lantang kepada INDOSPORT.

Legenda hidup bulutangkis Indonesia, Tan Joe Hok.

Legenda hidup bulutangkis Indonesia, Tan Joe Hok.Meski Tan menegaskan bahwa ia sama sekali tak mengundurkan diri seperti kabar yang beredar, nyatanya PBSI kala itu tetap ragu untuk memercayakan tunggal utama Indonesia kepada pemain muda. Alhasil, Ferry yang sudah uzur dimudahkan jalannya untuk mengisi slot tunggal utama.

Drama di Pertandingan Pertama

Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa tim Piala Thomas Indonesia dianggap bakal sulit untuk mempertahankan gelar jika melihat komposisi pemain yang ada. Apalagi, Malaysia menurunkan skuat utama yang jauh lebih diunggulkan.

Tim Negeri Jiran memasang pemain hebat di nomor tunggal utama seperti Tan Aik Huang (juara All England 1966) dan runner up All England 1967. Lalu, ganda utama dipercayakan kepada Ng Boon Bee/Tan Yee Khan (juara All England 1966-1967).

Di sektor tunggal kedua, ada nama Yew Cheng Hoe yang masih berusia 24 tahun dan tengah berada di performa terbaik. Bayangkan saja betapa mengerikannya tim Piala Thomas Malaysia kala itu.

Pada gelaran hari pertama yang berlangsung malam hari (9 Juni 1967) di Istora Senayan, ada total 4 partai yang dijalankan masing-masing 2 nomor tunggal dan 2 nomor ganda. Tunggal utama Merah Putih, Ferry pun tampil di partai pembuka menghadapi Yew Cheng Hoe.

Faktor usia memang tak bisa dibohongi, di atas lapangan Ferry tampak kesulitan menghadapi smash-smash tajam dan cepat yang diperagakan Cheng Hoe. Kala itu Ferry memang tak seperti di laga-laga sebelumnya yang selalu tampil beringas, hingga akhirnya kalah dengan skor 9-15, 7-15. Kekalahan Ferry membuat Malaysia langsung membuka keunggulan 1-0 atas Indonesia.

Seperti sudah memprediksi sebelumnya, Tan Joe Hok menganggap kemampuan Ferry memang sudah menurun. Kekalahan memalukan Ferry atas Cheng Hoe semakin menegaskan bahwa memang ada ‘permainan’ dalam memilih pemain inti tim Piala Thomas Indonesia, terutama untuk kasus Ferry.

“Saya sudah bilang bahwa Ferry udah gak bisa main. Makanya dia dibantai saat itu di Piala Thomas 1967. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bukan mengundurkan diri, saya ‘berkelahi’ dengan Ferry. Dia merasa yang paling hebat jadi semuanya dia yang ngatur,” sambung Tan Joe Hok.

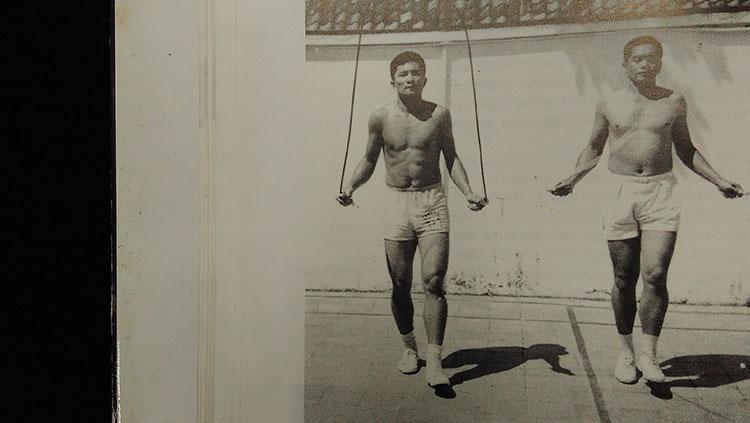

Tan Joe Hok muda (kiri) saat berlatih keras jelang persiapan mengikuti kejuaraan internasional.

Tan Joe Hok muda (kiri) saat berlatih keras jelang persiapan mengikuti kejuaraan internasional.Beruntung, kekecewaan publik Istora atas kekalahan Ferry di partai pertama, langsung berubah gemuruh setelahnya. Di partai kedua, seorang anak muda bernama Rudy Hartono, tampil mengejutkan dengan mengalahkan tunggal utama Malaysia, Tan Aik Huang (pemain senior dan juara All England 1966) dengan skor 15-6, 15-8 dan membuat Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Permainan indah Rudy yang menyerang habis-habisan dengan mengandalkan overhead smash, benar-benar membuat para suporter Indonesia berdecak kagum. Apalagi kala itu Rudy masih berusia 18 tahun kurang 2 bulan, bayangkan saja betapa dielu-elukannya seorang Rudy yang masih remaja.

INDOSPORT berhasil menemui langsung Rudy Hartono, sosok protagonis yang mampu menyuguhkan permainan ajaib, dan membuat seisi Istora Senayan pecah, karena teriakan dan tepuk tangan penonton di Piala Thomas 1967 silam. Rudy mengenang pertandingan melawan pemain andalan Malaysia, Tan Aik Huang.

“Lawan Tan Aik Huang, dia itu pemain senior,” kenang Rudy Hartono singkat membuka perbincangan dengan awak INDOSPORT di Hall Badminton PB Jaya Raya, Jakarta.

“Makanya, pada kesempatan Piala Thomas 1967 itu, tidak saya lewatkan dengan sia-sia. Memang ada rasa tegang, tapi itu kan hanya perasaan. Kita semua punya perasaan antara ingin menang, yakin menang, atau kalau kalah bagaimana ya,” beber Rudy.

Rudy muda memang tak hanya dianugerahi bakat mumpuni, tapi ia juga sudah sangat matang secara mental. Jauh-jauh hari, Rudy tau apa yang harus ia persiapkan untuk jadi seorang juara. Pertama, Rudy selalu yakin akan menang dan kedua, ia selalu belajar dari pengalaman. Hasil memang tak pernah mengkhianati proses, Rudy akhirnya sukses menuntaskan misi balas dendamnya atas Tan Aik Huang.

“Pertemuan pertama dan kedua saya selalu kalah melawan Tan Aik Huang, waktu itu di Kuala Lumpur. Namun akhirnya di pertemuan ketiga saya menang dan seterusnya menang. Dan pertemuan ketiga itu terjadi di Piala Thomas 1967 di Jakarta,” jelas pria yang kini berusia 67 tahun itu.

“Kalau Anda lihat cuplikan video saya di Youtube, pada pertandingan Piala Thomas 1967 tersebut, bisa lihat di situ, bagaimana lincahnya saya, bagaimana cepatnya saya, bagaimana saya menyerang mendahului lawan. Jadi, itu semua diraih karena persiapan,” tegasnya.

Legenda hidup bulutangkis Indonesia, Rudy Hartono saat menceritakan momen Piala Thomas 1967.

Legenda hidup bulutangkis Indonesia, Rudy Hartono saat menceritakan momen Piala Thomas 1967.Memang, talenta spesial Rudy diikuti dengan briliannya strategi, prinsip, dan setiap keputusan yang akan diambil di atas lapangan. Rudy punya cara untuk membuat mental Tan Aik Huang down di awal, sehingga akan lebih mudah menjatuhkannya di saat pertandingan berlangsung.

“Saya punya prinsip begini, semua lawan itu bagus, gak ada yang lebih bagus dan gak ada yang lebih jelek. Oleh karena itu, yang utama itu pada saat kita mau bertanding dan masuk ke dalam lapangan, jangan memberikan kesempatan lawan untuk merasa dia lebih bagus dari kita,” bebernya.

“Karena itu saya serang duluan, saya harus dapat angka duluan, sehingga secara psikis atau secara psikologis, dia sudah gak yakin dengan kemampuannya sendiri. Saya punya prinsip seperti itu,” tambah Rudy.

Sementara itu di partai ketiga, ganda Indonesia, Muljadi/Agus Susanto justru menelan kekalahan dari Tan Aik Huang/Teh Kew San dengan skor 17-16, 6-15, 12-15. Tak hanya itu, ganda lainnya, Unang AP/Tan King Gwan takluk dari Ng Boon Bee/Tan Yee Khan dengan skor 6-15, 7-15 di partai keempat.

Kekalahan 2 pasangan ganda Indonesia membuat tim Merah Putih tertinggal jauh dengan skor 1-3. Kedudukan tersebut menutup pertandingan hari pertama, yang sekaligus membuat suporter Indonesia sedikit kecewa sembari meninggalkan Istora di malam itu.

Indonesia pun butuh lebih dari sekadar keajaiban untuk membalikkan kedudukan di pertandingan hari kedua yang menampilkan total 5 partai. Itu artinya Indonesia butuh meraih total 4 kemenangan untuk mempertahankan gelar juara.

Rudy Hartono Muda Malaikat Penyelamat

Memasuki partai pertama di hari kedua (10 Juni 1967), Ferry Sonneville yang diturunkan lagi sebagai tunggal utama, kembali membuat publik kecewa. Menghadapi Tan Aik Huang, Ferry tak bisa berbuat banyak dan kembali menelan kekalahan menyakitkan.

Mirisnya lagi, Ferry sama sekali tak berkutik menghadapi Tan Aik Huang, yang di hari pertama justru dibantai Rudy Hartono. Ferry disikat habis oleh Tan Aik Huang dengan skor 15-2, 15-4 sehingga membuat kedudukan semakin jauh untuk keunggulan Malaysia 4-1.

Kedudukan tersebut membuat posisi Indonesia semakin di ujung tanduk. Meski terbilang mustahil, tim Merah Putih wajib menyapu bersih 4 partai tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara.

From hero to zero, Ferry yang selama ini menjadi pujaan kini justru berbalik dihujat dan disoraki publik Istora, yang sudah terlanjur kesal dan marah dengan penampilan buruk Ferry. Publik Istora memang dikenal kejam terhadap pemain idolanya yang gagal, sekalipun itu pahlawan Piala Thomas.

Namun, secercah harapan hadir kala Rudy yang seperti malaikat, kembali mempermalukan pemain Malaysia di partai kedua. Kali ini, lawan yang dibantai Rudy muda adalah Yew Cheng Hoe, yang di laga pertama mengalahkan Ferry Sonneville. Rudy menang mudah atas Cheng Hoe dengan skor 15-5, 15-9.

Aksi Rudy Hartono muda memang selalu memikat mata penonton di setiap kejuaraan internasional.

Aksi Rudy Hartono muda memang selalu memikat mata penonton di setiap kejuaraan internasional.Rudy sukses memperpanjang napas Indonesia dengan memperkecil kedudukan menjadi 2-4 dengan Malaysia. Publik yang sempat kecewa pun seketika bergemuruh, berjingkrak-jingkrak, dan bersorak memberikan tepuk tangan meriah kepada Rudy.

Harapan pemain, ofisial, dan publik kembali membesar ketika Muljadi yang tampil di nomor tunggal di partai ketiga, sukses memperkecil kedudukan menjadi 3-4 usai mengalahkan Teh Kew San. Permainan sengit sempat terjadi di set pertama, meski akhirnya Muljadi menang dengan skor 18-15, 15-4.

Istora Bergemuruh dan Insiden Scheele Terjadi

Saat kedudukan 3-4 itulah atmosfer Istora makin panas dan penonton terus berapi-api menyanyikan lagu-lagu pembakar semangat seperti Indonesia Raya, Padamu Negeri, hingga Rayuan Pulau Kelapa. Kondisi itulah yang memicu honorary referee (wasit kehormatan), Herbert Scheele mulai gerah.

Scheele seolah memberikan isyarat bahwa teriakan dan nyanyian penonton justru mengganggu pemain yang tengah melakukan servis. Bagi Scheele, penonton bulutangkis seharusnya bisa tertib seperti penonton tenis. Namun, hal itu tak dihiraukan penonton, yang justru menyoraki Scheele.

Laga pun berlanjut serta menyisakan 2 partai ganda, dan menjadi partai hidup mati bagi Indonesia. Sayangnya, Indonesia sempat tak diuntungkan dengan hasil drawing yang mengharuskan Muljadi kembali bermain, meski baru saja tampil di partai sebelumnya dan hanya istirahat selama 30 menit.

Muljadi yang dipasangkan dengan Agus Susanto harus menghadapi partai sengit melawan juara All England 2 kali, Ng Boon Bee/Tan Yee Khan. Muljadi/Agus takluk di set pertama dengan skor 2-15. Situasi genting dihadapi Muljadi/Agus di set kedua yang harus tertinggal jauh hingga 2-10, dan membuat harapan pun nyaris pupus.

Keajaiban pun terjadi saat Muljadi/Agus tak disangka-sangka berhasil memaksa skor menjadi sama kuat 13-13. Kecerdikan strategi menjadi alasan utama Muljadi/Agus sukses membuat pasangan Malaysia frustrasi, kehilangan fokus, hingga emosi.

Dalam situasi sengit itulah Istora akhirnya ‘pecah’. Saking emosional dan gembira, penonton berteriak histeris. Gemuruh Istora semakin tak terkontrol dan berubah seperti neraka bagi Malaysia. Memang tak bisa dipungkiri bahwa keriuhan penonton kala itu tak lepas dari tensi politik kedua negara yang tengah panas. Meskipun konfrontasi dengan Malaysia sudah diselesaikan secara damai setahun sebelumnya, namun aroma Ganyang Malaysia masih sangat kental di masyarakat Indonesia saat itu.

Akhirnya, pasangan Malaysia yang tertinggal 13-18, tak kuat menahan gempuran publik Istora dan memutuskan untuk tak melanjutkan pertandingan.

Wasit kehormatan di Piala Thomas 1967, Herbert Scheele.

Wasit kehormatan di Piala Thomas 1967, Herbert Scheele.Melihat hal itu, Scheele kesal dan mulai berjalan ke arah tribun penonton. Wasit kehormatan asal Inggris itu coba menenangkan penonton dengan pengeras suara, namun justru direspons dengan sorakan penonton. Scheele pun memutuskan pertandingan dilanjutkan keesokan harinya tanpa penonton, namun Indonesia menolak dengan tegas keputusan itu.

Akhirnya, pertandingan malam itu pun resmi dihentikan dalam kondisi undecided (tak diputuskan siapa yang menang dan kalah). Tak tinggal diam, Indonesia sempat mengajukan protes keras kepada IBF (BWF saat ini) atas aksi Scheele.

Lalu, dalam sidang IBF tertanggal 4 Juli 1967 di London, diputuskan bahwa challenge round Indonesia vs Malaysia (sisa partai yang belum selesai), akan tetap dilanjutkan di Selandia Baru pada Oktober 1967. Sekali lagi, Indonesia menolak keras keputusan tersebut.

Soal keriuhan publik di Istora tersebut, Rudy sebagai salah satu pemain yang terlibat di pertandingan pun mengungkapkan situasi yang terjadi kala itu. Rudy membenarkan bahwa suporter Indonesia memberikan dukungan dengan semangat yang tinggi, namun bagi Rudy itu adalah hal yang biasa.

“Kalau saya lihat begini, jujur saja kalau sekarang itu gak ada insiden seperti itu. Kala itu, penonton saking semangatnya mereka memberikan support berlebihan. Bahkan support berlebihannya itu membuat lawan ini jadi gak bisa fokus,” kenang pria yang kini bertugas sebagai Ketua Umum PB Jaya Raya itu.

“Lawannya gak terima dan protes kepada juri dan wasit. Lalu, wasitnya bingung karena penonton disuruh diam malah gak mau, malah tambah diteriak-teriakin. Kalau mau serve, lawan diteriakin, jadinya serve mereka nyangkut, lalu marah,” lanjut Rudy.

Rudy berkali-kali menegaskan bahwa dukungan dan teriakan penonton itu sebenarnya hal yang lumrah. Bahkan, tak ada aturan spesifik yang mengatur soal ketertiban penonton di olahraga bulutangkis. Meski begitu, situasi ‘panas’ saat itu tetap saja memancing wasit kehormatan, Herbert Scheele, mengambil tindakan tegas.

“Apa mau dikata, saat itu kuasa wasit kehormatan atau honorary referee ini bisa memberikan satu keputusan yang kuat, kita gak bisa apa-apa. Sedih dan kesal ya pasti, kalau saya bilang, saat kondisi penonton seperti itu, kita harap Indonesia bisa menang. Tapi kenyataannya pertandingan di-stop dan harus bermain tanpa penonton, tapi kita gak mau. Akhirnya kita justru diminta main di luar Indonesia, tapi kita tetap gak mau,” jelas Rudy.

Tim Piala Thomas Indonesia tahun 1967 silam.

Tim Piala Thomas Indonesia tahun 1967 silam.Karena Indonesia menolak untuk main di luar Indonesia (di Selandia Baru), maka diputuskan Malaysia lah yang menang dengan skor 6-3. Keputusan itu tentu sangat disayangkan, mengingat pertandingan pun masih berlangsung dan peluang Indonesia untuk mempertahankan gelar masih terbuka. Sekali lagi, Rudy pun masih menyoroti kebebasan penonton dalam memberikan dukungan.

“Hak penonton itu jelas tetap ada dan di era sekarang ini, teriakan penonton itu gak masalah, bablas aja. Wong teriak itu haknya penonton kok, lihat saja kalo Indonesia main, semua teriak mendukung dan gak peduli. Kalo udah serve ya serve aja gak peduli teriakan. Apakah lawan merasa keamanan dirinya mulai terancam gara-gara teriakan penonton? Nggaklah, kan itu karena mereka hanya merasa tidak biasa menghadapi situasi seperti itu,” tegasnya.

“Secara aturan bulutangkis, memang gak ada peraturan yang mengatur soal penonton gak boleh teriak seperti yang berlaku di olahraga tenis. Bukannya gak ada, tapi di bulutangkis memang gak dibuat aturannya soal itu. Kenapa? Karena teriakan dan dukungan penonton itu membangkitkan suasana, lihat saja kayak sepakbola,” Rudy kembali menegaskan.

“Ya memang ada pemain yang mengeluh dengan teriakan penonton dan ada juga yang tak masalah. Kalo lawan lagi kalah memang alasannya pasti seperti itu, mengeluh dengan keriuhan penonton.”

Memang, Indonesia akhirnya dinyatakan kalah 3-6 dari Malaysia dan kehilangan gelar juara Piala Thomas 1967. Namun, seiring berjalannya waktu, keputusan kontroversial Herbert Scheele tersebut tetap menjadi pertanyaan besar hingga kini.

Setidaknya, pernyataan langsung dari mulut Rudy Hartono (selaku pemain dari tim Piala Thomas Indonesia kala itu), cukup menegaskan bahwa ‘keliaran’ suporter tim Merah Putih memang ‘sah’ dan justru tak ada aturan resmi yang mengatur hal tersebut hingga saat ini.

- xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom